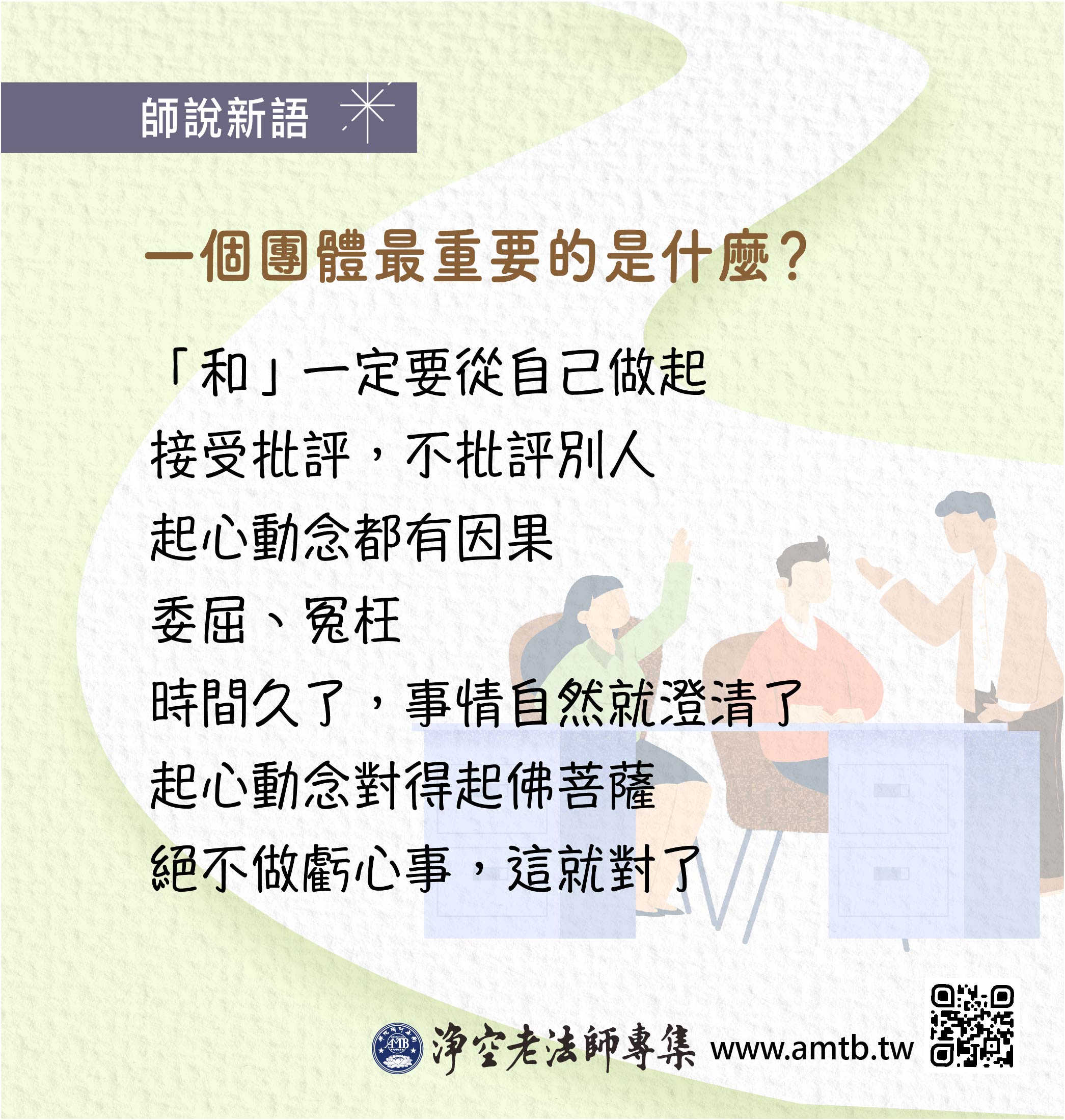

一個團體最重要的是什麼?

「和」比什麼都重要,「和」一定要從自己做起,我們自己接受批評,不批評別人。規過勸善,必須沒有第三者在場,有第三者在場就不可以,為什麼?因為第三者看到我們不和,傳出去之後,讓社會大眾對我們這個團體產生誤會。這個因果責任,我們自己要負,起心動念都有因果,報應現前的時候後悔莫及,所以決定不可以這樣做法。

在團體裡面,縱然是受了委屈、冤枉,也不必申訴,沒有這個必要,時間久了,事情自然就澄清了。我們起心動念對得起佛菩薩、對得起天地鬼神,絕不做虧心事,這就對了。

恭錄自21-721-0001

我們學佛的人常講:「惜福。」往往將「惜福」的意思錯會了。

佛陀當年在世,出家人的生活是「三衣一缽」。如果今天托的飯菜很多,這一餐吃不完,可不可以留到明天吃?不可以!佛的制度是你吃飽之後,多餘的要供養畜牲,供養鳥獸,不可以留到明天。

這裡面有很多道理。古時候沒有現代的冰箱,怕你留的東西會變質,吃了容易生病,為了衛生,所以不許可。出家人不吃隔夜的東西,這是衛生。同時不許可你懶惰,「我今天多托一點,明天不要出去了」,這個不可以。托缽是一堂功課,天天要去。這個制度有許多用意,非常之好。

這些跟我們現前的生活完全不相同。現在我們吃的東西剩下來了,可以用冰箱來儲存,明天還可以用。但是我們學佛的人往往錯會了「惜福」的意思,東西壞了、餿了還要吃,以為這是「惜福」!福是惜了,過兩天生了一場大病,還要人家來伺候、來照料你,你的福報馬上就享光了。

所以,佛弟子要懂得衛生,要講求衛生,我們一生不生病,不需要麻煩別人照顧。因此,在飲食上要是得病,真的不可以原諒。

在家同修對於這些剩下來的飲食,若味道變了也不應該吃,一定要維護自己和一家人的健康,這才是真正的佛弟子。

必須要記住,飲食要處處小心謹慎,敗壞的東西決定不能吃,吃敗壞的東西不是惜福,不要把「惜福」二字的意思解錯了。菜飯味道只要一有變化,立刻要捨棄,這是絕對正確的。

佛絕對給我們一個幸福美滿的生活,佛法教學是教我們「離苦得樂」,不是教我們離樂去吃苦,否則這種佛教沒有人會接受。要體會如來教導的真實義,這個很重要。

(節錄自《楞嚴經清淨明誨章》7-04-05「若諸比丘。衣缽之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓眾生。」)

「好事」,在佛法裡面,教導我們如何落實?「四攝、六度」全都包括了。四攝裡,第一是「布施」。布施,就是送禮、請客。布施是講人與人之間的交往,感情的聯繫。靠什麼?靠請客、宴會、送禮。不要把這個事情看輕了、看小了,這是大事!人與人之間交往,最密切的是夫妻。夫妻為什麼不和?為什麼會鬧離婚?為什麼家庭會破碎?就是不懂得「四攝法」。懂得四攝法的人,家庭一定非常圓滿。先生常常送一點小禮物給太太,太太也常常送一點小禮物給先生,表示關懷,這是維繫感情最重要的一個方法。不要認為這是小事,無所謂!這是大事,絕對不是小事。人與人之間的交往,不要忘記請客,不要忘記送禮,這是佛教給我們的。

(節錄自21-112-06)

四攝特別強調落實在家庭,落實在夫婦。現代人把婚姻看得很輕,喜歡就結婚,不高興就離婚,簡直是兒戲!他不曉得,他背的因果有多重!輕易離婚,果報都在地獄。為什麼有這麼重的罪?他破壞了整個社會的秩序。整個社會就像我們的身體,一個家庭夫婦的結合就像一個細胞,我們身上每一個細胞好,身體健康;夫妻離異,家庭破碎,這個細胞就壞了。如果離婚率太高,你這個身體有一半病倒了,就很難存活下去。

現代人真的無知可憐,迷惑顛倒,膽大妄為,反對禮教。反對禮教的念頭、言行,就是阿鼻地獄的業因。禮教是天道、是自然之道,你順著這個道,你成佛、成祖、成菩薩;你違背這個道,你就墮地獄三途。世出世間大聖大賢跟我們講,人倫的秩序是天道,人倫秩序從夫婦開始。所以,夫妻不和,造成的災難是天災人禍,整個世界秩序動亂,乃至於像其他宗教講的世界末日。它的因是什麼?因是夫婦不和,家破壞了,社會就沒有了,國就沒有了。

家是國家社會的基礎。我們看《禮記》,古時候男女結合的婚禮,古禮多麼隆重。為什麼這樣隆重舉行?告訴你這個事情不是兒戲,不是小事,是大事。不只是關係你們兩個個人,而是關係到整個家族的幸福、社會的興衰、國家的存亡、世界的和平安定。現代人哪裡懂得這個道理?

對此,《印光大師文鈔》講得很多,沒有人聽,沒有人懂。印祖有一句話說得好:「國家世界的安危,女子負大部分的責任。」這句話印祖能說得出來,不容易!為什麼?女人的責任,就是為天下國家培養賢德的人才,「不孝有三,無後為大」,要全心全力培養兒女,使兒女作聖人、作賢人,作佛、作菩薩,那是女人的責任。你生了他,不能好好的教他,你怎麼對得起他?不但對不起他,也對不起社會、國家、世界。

我也常講,我們一個人這一生當中,事業做得再大、再多、再圓滿,如果底下沒有繼承人,事業等於零。為什麼?你死了一切就完了。由此可知,培養接班人,功德第一。做母親的責任,就是專門在家裡培養接班人,這是第一大功德。後來居上,接班的人做得比我更好,這是成功的;接班人跟我差不多,這是失敗的。底下一代要在現有的基礎上向上提升,這是成功的,這才是興旺。

人生活在世間,維持身體生存必須要的衣食是不能缺少的。佛陀當年在世,出家人的生活確實是如此,他的財物所謂是「資生之具」。印度那個地方是熱帶,所以衣服很少,三衣一缽。缽是乞食的。三衣不但是遮體,晚上睡覺時,這個大衣就當被子蓋。具,我們現在是拜佛時做為拜墊,其實它不是這個意思,具是舖在地下做被單用的,衣是蓋在上面的,所以稱為「臥具」。出家人的財物就是三衣一缽,如果有多餘的,統統都布施了,決定不積蓄。但是佛教傳到中國來,中國的氣候與印度不同,中國是在溫帶,四季分明,三衣決定不能保暖。冬天一定要棉衣,一定要很厚的被子,所以三衣就變成一個紀念的意義了。

像我們現在穿的出家衣服,全是中國的服裝。現在出家人穿的服裝,就是明朝一般老百姓穿的服裝。這個長袖子的稱作「海青」,這是漢朝時候的服裝。漢朝時候,讀書人是不勞力的,讀書人穿的禮服是海青,大袖子的;短袖的是工作服,出力工作的。所以,我們出家人的服裝完全是中國服裝。

佛的服裝就是披衣,有五衣、七衣、大衣,稱為「三衣」。而三衣現在只有在誦經時,在舉行典禮時,披在身上做一個紀念。而且這個衣縮小了,原來的衣我們現在在泰國小乘佛教可以看到,他們的衣很大,差不多比我們現在的要大兩倍,真的是裹在身上。我們現在中國是用個勾環披在身上,所以這個衣就縮小三分之一。日本佛教的衣就更小了,縮小成一小塊,平常不用的時候放在口袋裡。日本和尚穿西裝,他的衣裝在口袋裡,作佛事的時候,拿出來套在脖子上,這兩塊袈裟小小的掛在脖子上,也是做為紀念。所以,要知道佛門這些制度上的變化、沿革,其精神是教導我們真正要能放下。

(節錄自《楞嚴經‧清淨明誨章》「若諸比丘。衣缽之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓眾生。」7-4-05)

我們中國古聖先賢的教育,從家庭開始。在古禮上,我們看到儒家的教學從「胎教」開始,母親懷孕就在教育她的小孩,所謂是「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動」。為什麼?做母親的人,一言一笑、一舉一動都會影響胎兒,所以決定要小心謹慎,端正身心,給嬰兒最好的影響、正面的影響,決定不能有負面影響。這是愛護自己兒女,從懷孕那一天開始,現在誰懂得?

在家庭裡面,父母是兒女的榜樣,小孩從小看父母、學父母,所以你要給他好樣子,決不能做出壞樣子。做父母親的人能孝順父母、友愛兄弟,和睦鄰里鄉黨,小孩從小看在心裡,根深蒂固,他一生自然是正人君子,不會學壞。他平常看到要這樣做,但是他不懂道理,到學校老師再給他講這些大道理,他就懂得了。因此,進了學校,老師的責任是要把這些所以然的道理教導他,他覺悟了,這是做人的道理,這才是教育。

(節錄自《華嚴經》第301集【勇敵大軍夜叉王,得守護一切眾生令住正道無空過者解脫門。】)

一切眾生皆有佛性,只是迷惑了自性。我們聽到楊老師常常說起,她在台灣教小朋友,有個四歲的小朋友,《弟子規》背得很熟,「四書」背得很熟,《無量壽經》也背得很熟。他不但能背,也落實在日常生活當中。看到他的父母做得不大對的,他就指出,他說:「爸爸、媽媽你們錯了,你們沒有做到。」這說明一切眾生有佛性。如果沒有人教,他就被污染了,他的佛性就被埋沒了,我們現在就是這一類人。所以,今天聖賢的教誨,對哪些人最有效果?兒童。為什麼?他還沒有受嚴重污染,很容易把他的性德喚起來。還有一類,是六、七十歲以後的老人,他在一生當中受盡了折磨苦難,一聽到佛法,他會覺悟、會回頭。當中這一段正在迷惑顛倒,他排斥,他不會接受。兒童,你教導他,他會知恩,將來會報恩;老人,他會懺悔,他知道一生錯了,會回頭。

(節錄自21-112-07)

我們今天生活在這個世間,科技發達,但違背了天道,春夏秋冬是天道,四季所生長的動物、植物是天道。現在運用科學的方法,春天可以吃到秋天的東西,冬天可以吃到夏天的東西,這就是違反了天道,破壞了自然法則。眼前好像有好處,眼前得方便,但吃了怎麼樣?吃了得病。

西醫不懂得這個道理,中醫懂得。中醫教導我們,健康的飲食、最好的食物是什麼?現前生長的。《禮記‧月令》講到,十二個月每個月生長什麼植物,你吃那個植物是最營養的。為什麼?你的身體與自然完全融合成一體就健康,違背了自然法則,肯定生病。

現在澳洲是春天,中國是秋天,因交通的方便,使得中國那邊的蔬菜果實運到澳洲來。若我們吃秋天的東西,不懂得吃澳洲當地的東西、這個月生長的東西,就會吃出一身病,還不知道病從哪裡來的。所以,最好的食物、最健康的食物是本地的。我們住在這個地方,吃本地的,吃這個月份生長的,這是最健康的。人不能不順應自然,自然是天道,自然是性德,隨順本性。

(節錄自21-112-07)

我非常仰慕印光大師,終生希望學印光大師。印光大師有三個特點:第一、一生不建道場,身心清淨;第二、不收出家徒弟;第三、不傳戒。我用了很長的時間去細心思惟,體會到這三樁事他可以做而不做,他是教導我們這個責任重大。

第一、建道場。古時候的道場有學風與道風,「學風」是天天講經,「道風」是天天修行。如果道場沒有道,那就是罪惡集結、聚集的場所。

第二、收出家弟子。出家弟子能不能弘法利生,續佛慧命?如果不能做到弘法利生,續佛慧命,反而藉著佛法的招牌,謀求名聞利養,貪圖五欲六塵的享受,這就是把他送往阿鼻地獄。這個事菩薩不能做,菩薩怎麼能忍心把眾生送到阿鼻地獄去?

第三、傳戒。傳戒後,大家不能持戒,有名無實,罪過很重。

印祖能做得很好,他不做,這是提醒我們,這一樁事情要小心,要謹慎。所以,我一生不敢做這個事情!

(節錄自21-126紀念韓故館長生西五週年追思法會)

儒家教我們「作之君,作之親,作之師」。什麼是君?以現在而言,就是領導者、帶頭者,什麼事情我先做,不推給別人,這是君;君不推委事情於人,自己負責自己做。凡事推委別人,不是一個領導人;凡事自己親自下手,別人自然服了,自然效法你、尊重你、推崇你。

「作之親」,以父母愛護子女之心,愛護所有一切眾生。一切眾生都是自己最親愛的子女,如此存心,方能自自然然照顧到無微不至。

「作之師」,從自己本身做起,做好榜樣,認真努力教導他。譬如在學院,無論你做院長、副院長,甚至做清眾、做學生,皆要克盡本分。

在自己崗位上「君、親、師」怎麼做法?我有沒有盡心盡力?有沒有盡到我的本分?有沒有盡到我的職責?我們要記住《菩薩戒經》的教誨:「一切男子是我父,一切女人是我母。」我們自己用什麼態度?孝順心、尊敬心對待一切人,再擴展到對待一切事一切物,這是修行。把我們自私自利、貢高我慢、嫉妒障礙的心理完全排除、化解,我們的災難就消除了。

(節錄自21-112-01)

中國人「吃的文化」,在世界上算得上是一、二,飲食講求色香味。菜怎麼配法,大鍋菜有大鍋菜的藝術,你大鍋菜做成功了,天天吃,一生吃不厭,愈吃愈歡喜,這是真功夫。一定要處處留心,別人請我們吃飯,不是囫圇吞棗,吃菜要研究菜的作法。所以,無時無處不是在學習,任何地方都是課堂,你才真正學到東西。無論跟什麼人接觸,無論在什麼環境,都是菩薩學處,我們都要認真努力學。

(節錄自21-112-06【行好事-四攝:布施、愛語、利行、同事。】 )

「義大」,何謂「義」?我們在許多宗教典籍裡看到,上帝、天神、真主都讚歎義人,義人是有道義、有仁義、有情義、有恩義。道德、仁慈、人情、恩德統統具足,就是世間的義人,佛菩薩讚歎,所有宗教眾神都讚歎。

六道凡夫也有「義」,但不能稱為「大」,只有心遍虛空法界才能稱「大」。六道眾生的道義、仁義、情義、恩義範圍不大,只在他的範圍區域之內。佛是「一一國土中,周聞十方剎」,這才真正是大。

何謂道義?「道」,簡單講是自然秩序,絕對不是人為的。儒家講的倫常大道,倫是倫理,常是五常。倫理是天然的秩序:夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友,這不是人創造的,是自然而然,人必須要遵守,這是行道。如果違背了,所謂「父不父、子不子、君不君、臣不臣」,就天下大亂,人要受苦。現代社會確實有許多人不講道義,所以社會動亂,人人自危,沒有安全感。

「仁、義、禮、智、信」這五種常道,是必需要遵守的規矩,這是道義。人之異於畜生者,人懂道義,人行道義,道義是自性的流露;換言之,人的行為隨順性德。而三惡道的行為,多半是違背性德。

「仁」,推己及人。「禮」,人與一切眾生接觸必須要守的規矩。「義」,自己要知道自己的身分,知道自己應當盡的義務。我們在哪個工作崗位,要把工作盡心盡力做好,這是義務。我今天是出家人的身分,義務是講經、教學。古德常言:「一日不作,一日不食」,我今天吃飯,我要對得起這一餐飯。「智」,不迷惑,對一切人事物清楚、明白。「信」,有信用,「人無信而不立」,所以一定要講求信用。

(節錄自《華嚴經》12-17-613【一一國土中,普演廣大音,說佛所行處,周聞十方剎。】)

講經的法師進入道場,一定是禮佛三拜。我進入別人的道場也拜三拜,我拜的跟別人拜的不一樣。我第一拜與這個道場住持老和尚結緣,希望他將來會請我來講經。第二拜我跟這個道場結緣,希望將來可以到道場來平平安安住幾天。第三拜我跟這個道場所有信徒結緣,希望將來我來講經時,會有人來聽。我的三拜是許三個願望,所以法緣殊勝。這是講經法師與人家拜佛不相同,這可以提供給諸位同修做參考。

(節錄自21-88)

世出世法要做到盡善盡美非常困難,釋迦牟尼佛當年在世,外有六師外道,僧團有六群比丘,也不是盡善盡美的僧團。實在說,世尊是大權示現,就連提婆達多都不是凡人,都是佛菩薩再來。他們像唱戲一樣,有唱正面的,有唱反面的。佛教化眾生需從正面教,也需從反面教。孔老夫子講的「三人行必有吾師」,三人是自己一個、一個善人、一個惡人。善人我們要跟他學,惡人我們看到要反省,自己有沒有他這樣的過失?如果有,趕緊改過自新。所以,善人是老師,惡人也是老師。環境也是如此,順境是我們修學的環境,逆境還是修學的環境,順、逆境緣都成就自己的德行。在儒家講「仁者無敵」,佛法更是如此。

(節錄自21-94一切眾生皆成佛)

聖人的教導無他,就是「通」,「政通人和」。一家人何以能團結?通,彼此沒有隱瞞,坦誠相處,這個家庭決定興旺。人與人之間產生誤會,就是不通,彼此不相往來。夫妻不和也是不通,彼此隱瞞,太太跟先生不講真話,到最後家庭破裂。一個家庭中,兄弟姐妹互相猜忌,不講真話,瞞騙對方,這個家庭就敗了。所以,我們一定要懂得「通」的大道理。

(節錄自21-94「一切眾生皆成佛」)

總目標與總方向是利益一切眾生,而不是利益局部的眾生。譬如,今天有一樁事情,能夠利益這個城市的眾生,這是好事。可是又有一樁事情,可以利益全世界的眾生。你想一想哪個重要?哪個先做?當然為全世界眾生重要,這要先做。同時遇到兩樁事情,你權衡要從這裡著眼,不可以為我本身的利益,為我這個小地方的利益,那就錯了。

我們在此地想建一個退休村,也就是我們多年理想當中的「彌陀村」。是不是為這個地方利益來建築?不是。我們是為全世界敬老、養老做一個示範,這個意義就很重大。絕對不是辦一個老人院來賺錢,那就變成商人了。我們不經商,這一生不想賺錢,我們建彌陀村是要盡孝道,我們想把儒、佛教導我們的「孝養父母,奉事師長」落實了,做出一個樣子給大家看。

佛、儒教導我們的,就在這一個社區。我們這個社區是多元文化,不同國家、種族、宗教信仰的人,都能共同生活在一起。我們把他們都看作是自己的父母、尊長,我們是盡孝道,物質生活供養是小事。我看過許多國家的老人福利事業,都做得很好,我們不需要再做了。我們要做什麼?這裡面缺少孝道。我們今天要做的跟人家不相同,我們有孝敬之心,就值得做了。我們提倡祖宗的紀念堂,是因為今天大家把祖宗忘記了。我們的祖宗紀念堂每一年有兩次祭祀,這是教人不忘祖宗。人能不忘本,才能孝養父母,尊師重道,因為師道建立在孝道的基礎上。

(節錄自「吃虧是福」2002/3/4講於澳洲淨宗學會)

台北有一位居士非常發心,他把工作辭掉,專門教小學生讀經。他收了一百位小學生,而且專門收最頑皮的學生,家裡父母無法教,學校老師也無法管教,還有很多智障有問題的。他非常有耐心,幫助智障的小朋友開智慧,訓練他的清淨心。他教小朋友讀「四書」,讀唐詩,這兩年來很有成就。還教小朋友寫毛筆字,這是修心養性。我看到有一位六歲半的小朋友寫的幾個字,寫得很好,還裱起來掛著。這一批裡面將來決定有成就,有出類拔萃的傑出人物,他的心血沒有白費。

我特別提醒他一句話,「小朋友在你這裡訓練,頂多兩、三年,他離開你到別的學校去,看看別人所作所為與他自己現在學習的不一樣,或是小朋友學聖學賢,但父母親不是這個樣子,這時怎麼辦?」他聽了我的話也愣了。我說有辦法,什麼辦法?你要常常不斷的教小朋友,不要學父母的樣子,不要學社會人的樣子,而是我要做好樣子給父母看,給社會大眾看,讓他學我,我不學他,這樣你就成功了。這個理念天天灌輸,才能收到效果,才能做到受持。並且要持之有恆,每天讀誦聖賢書養成習慣。

(節錄自《華嚴經》12-17-0006【眾寶羅網,妙香華纓,周匝垂布】)

所有同修都有一個最困惑的大問題,就是家裡有蟑螂、螞蟻、蒼蠅、蚊蟲,怎麼辦?不殺牠,牠就來擾亂你的生活;何況蟑螂、蒼蠅還會帶來傳染病的媒介。殺牠,犯了殺戒,造了罪業;不殺牠,一家人都不安寧。因此,學佛的人,生活要有規律,家庭環境要整潔,這些小動物自然就減少了。如果還有,最好想辦法請牠出去,不要傷害牠,不要殺害牠。像蚊蟲,我們可以點蚊香,把門窗打開,讓牠往外飛。像螞蟻,我們可以用一點餅乾屑、糖果,把牠引誘到外面去。我們使用許多方便法,讓家人也能歡喜,但這都是不得己的作法。最殊勝的作法,能令你一家人都感動的,就是以自己的真誠心、大慈悲心、憐憫心,誦經、念佛為牠迴向,再為牠授皈依,然後請牠搬家,牠真的會搬家。《印光大師傳記》記載,早年印光大師住的房間也有跳蚤、蚊蟲,他的侍者要把牠們趕走,印祖叫他不要動。並告訴侍者:「我的修持德行不夠,隨牠去;我真正有道德,牠自然就遷單了。」印光大師到七十歲以後,他所住的房子,找不到一隻蒼蠅、螞蟻、蚊蟲。所以,牠不是無知,是有靈性的,對於一位大德,牠很佩服、尊重,就會躲得遠遠的。印祖有大德,我們沒有那個德行,所以我們用真誠心,誠則靈,至誠感通。這很有效果,不妨試試看。

(節錄自《楞嚴經清淨明誨章》7-4-04【阿難。又諸世界。六道眾生。其心不殺。則不隨其生死相續。】)

我們用什麼莊嚴佛國土?用自己的形相。學佛,自己就是佛的代表,身要像佛身,相要像佛相,動作要像佛的動作,存心要像佛心,願要像佛願,樣樣學到自己身上,就是「落實」,這才是「學」。如果佛經上的理論是理論,日常生活還是照舊,雖懂得佛教理論,還是過自己的生活,這就錯了。你只是學到一點佛學常識而已,佛法裡殊勝的德用、最高的享受,你一點都得不到。

(節錄自12-17-0615【一一微塵中,能證一切法,如是無所礙,周行十方國。】)

在古時候,如果學法不是真正拜老師,沒有恭敬心,偷偷來聽,那是盜法。曾有兩位居士到我這來,想親近又不好意思,就自己拿錄音帶自學。真正肯學,要以恭敬心來學,一定有成就。如果以盜心而學,想學又要毀謗,還要造謠生事,就造無量無邊的罪業,千萬不要做這種糊塗事。

( 節錄自早餐開示20-13-0407)

現在要特別重視家庭教育,因為家庭是整個社會的基層組織。現在許多國家地區離婚率愈來愈高,這個問題嚴重。譬如,身體是由許細胞組成,細胞壞了會得癌症,會要命的。同理,若是家庭出了問題,就是社會動蕩的根源。怎樣挽救家庭?夫妻相處,要多看對方的好處,不看對方的缺點,以真誠心、包容心相待,家庭永遠好合。

(節錄自21-99)

在這一生當中變成家親眷屬,過去生中都有因緣。這個因緣很複雜,歸納不外乎四大類︰報恩、報怨、討債、還債。孝子賢孫是報恩來的;敗家子搞得家破人亡是報怨來的。討債的討完了,他就走了。還債的,看他欠你多少,欠得多的,對你的物質生活照顧很周到;欠得少的,照顧就微薄了,一點恭敬心都沒有,報恩的才有恭敬心。雖然現在變成一家人,但你覺悟了,就要把他當作法眷屬,你要度他,幫助他覺悟,將過去的恩怨債務統統消除。所以,度家人要從自己本身做起,要用四攝法裡的同事攝,才能度得了家人。普度一切眾生,首先就要度你家的人;家人都度不了,你還能度外人嗎?

現在有不少法師、在家同修度外人好像很容易,度家人就很難,這是什麼原因?外面的人跟你接觸少,你的毛病他沒有看出來;家人天天在一起,你的毛病他知道得清清楚楚,所以你講的他不相信,道理在此地。果然,你把毛病習氣統統改了,你家人佩服了,你就度了他們了。把原因找到,把原因消除,家裡人哪有不好度的?比外面人更好度。你關心他、愛護他,更應當先度他,這是緣深!因此,自己一定要認真依教奉行,把毛病習氣都改掉,你家人就得度了。

(節錄自《華嚴經》12-17-0008【又以諸佛神力所加,一念之間,悉包法界。】)

佛對於沙彌、比丘出家四眾,制訂一個戒條很重要,就是決定不可以觀聽歌舞、戲劇。為什麼?因為常常去聽歌、看戲,心就被它轉了,心怎麼會清淨?怎麼定得下來?所以,這是初學人決定要禁止的。可是我們到中國大陸去參觀敦煌壁畫,佛講經說法時,空中天女奏樂、散花、歌舞,表示慶祝,佛並沒有拒絕。而當時與會的大眾欣不欣賞?也在欣賞,但他們不礙事,他們在這個境界裡修定、修慧。境界現前不起心、不動念是定,不分別、不執著是慧;心地清淨、如如不動是定,清清楚楚、了了分明是慧。但是現在人看電視,一會兒哈哈大笑、一會兒愁眉苦臉,那是心隨相轉。電視裡的那些人在變現相,他的心就起伏不定。那個相是魔,魔棒在那裡揮舞,你的心就著跳舞起來,你永遠落在魔掌裡。而佛菩薩也在看戲、看電視,但他是在修定、修慧。他看那個相清清楚楚,相是妄相,相有生滅,螢光幕不生不滅,他是在修行。

(節錄自《華嚴經》12-17-0015【三世諸佛所有神變,於光明中靡不咸睹。一切佛土不思議劫所有莊嚴,悉令顯現。】)

佛法的教學有初級、中級、高級。我們自己修學,或將佛法介紹給大眾,也要懂得這個原則,知道善巧方便。經上常講:「富貴學道難」,他有這些富貴的習氣,你要度他,開始一定要隨順他的習氣,如果不隨順,你決定不能幫助他入佛門。貧窮也學道難,貧窮自卑感很重,你要去鼓勵他,讓他逐漸明白諸法是平等,沒有高下,慢慢喚起他的自尊、自重、自愛之心,他才能入佛門。所以,法無定法,一定要有智慧,沒有真實智慧,接引大眾非常困難。縱有善心,有時反而把事情做壞了,這種情形也比比皆是。

(節錄自《華嚴經》12-17-0015【三世諸佛所有神變,於光明中靡不咸睹。一切佛土不思議劫所有莊嚴,悉令顯現。】)

有人問我:「法師,您的法緣很不錯,到處都看到您的錄音帶、錄相帶。」我說:「我沒有版權,歡迎拷貝,所以能流通很廣。」他說:「那你賣錢不就賣不出去了?」我說:「我從來沒有賣過錢。」他說:「那你錢從哪裡來?」我說:「不知道!」如果念念當中想到我的錄相帶版權所有,還要去賣錢,能賣多少錢?我沒有版權,我的錢是盡虛空、遍法界。出家如是,在家也應該如是,就得大自在,你與性德就相應,性德具有的智慧、德能、財寶,真正是取之不盡,用之不竭。不需要的時候,兩手空空,什麼都沒有;要的時候,不知道從哪裡就來了,要多少就來多少,你說多自在、多快樂!但必須要降伏魔外,降伏自己的妄想、分別、執著,降伏自己的煩惱習氣、邪知邪見,這才能成功。

(節錄自《華嚴經》12-17-0008【從宮殿間,萃影成幢。】)

論福報,古人有福,今人也有福,不相類也。古人的福報,確實他得很多受用;今人的福報,把我們的善心、善願反而迷惑了,把我們帶向五欲六塵的享受裡面,五欲六塵愈享受則愈迷惑。換言之,今人享福墮落,古人享福上升,果報不相類,我們要清楚。今人的福報,像我們現在用電燈,古人則是用油燈、蠟燭,沒有我們這麼明亮,這麼方便。古人出門,有福報的人家是騎馬、乘轎子;現在一般家庭裡面,都有私家車。可是古人在那個生活中,心是定的;現在人在聲光化電裡,心是浮的。在享受裡,這兩者差別就太大了。心定容易悟道,心浮多生煩惱,妄念紛飛,自己心定不下來,雖享福,果報不若古人,我們都要明瞭。

(節錄自《華嚴經》12-17-0305【如來救護諸世間,悉現一切眾生前,息彼畏途輪轉苦,如是法門音王入。】)

生產時應如何修福。現代衛生醫藥比過去發達,狀況比過去好多了。在古代,特別是農村落後的地區,生產是性命攸關的大事。無論富貴貧賤,生產所受的痛苦是平等的,不能避免的。佛教我們什麼方法?

地藏經云:「七日之中,早與讀誦此不思議經典。」要早讀。如果家人信仰佛法,能接受佛陀的教誨,應該在懷孕時就讀。每天讀一部《地藏菩薩本願經》,或念一千聲地藏菩薩名號,要以真誠恭敬心來念誦,福報就很大。縱然懷孕的小孩是冤家債主來報怨的,能如是照顧,怨結就化解了。對他有恩,他就不報怨,而來感恩,所以轉變要從妊娠開始。最低限度要在生產前七天,愈早愈好。了解此理,知道此法,最好能在懷孕時就讀誦,依法修行。母親心平氣和,真誠恭敬,清淨平等,起心動念決定影響胎兒。就現代科學理論而言,此是屬於波動的現象。只要動就有波,科學家稱為波,佛法稱作光。一切物質分析到最後,都是由原子組成的,並以動態存在,此波動遍及虛空法界。佛說善心、善念的波動是平穩溫和的,接觸後能生歡喜心,感覺很舒適。惡心、惡念波動很強烈,接觸後感覺不舒服。

神識來投胎會有念頭、有波動,是故母親起心動念、一切舉止均影響胎兒,中國古代講究胎教,其理在此。我們明白波動的事實真相,就知道起心動念對胎兒影響太大了。母親在懷孕期間,起心動念都是善念,心清淨,胎兒受利益就大!

人人都希望自己的兒女好,孝子賢孫。如何教胎兒?在懷孕時,要行孝、盡孝,孝的波就會影響胎兒。母親修清淨心、修福,真正讓胎兒深深種下善的種子。

生產念本經有好處。念經時,若對經典所說的理論、方法、境界能深入明瞭,力量就更殊勝。即使平常境界轉不過來,讀經時能隨文入觀,至少境界能轉一點,能轉一、兩分都能產生效果。如果體會得更深,平常依教修行,力量就不可思議。

出生的小孩,過去生要是造有罪業,今生要來受報,由於讀經念菩薩名之功德,罪業就消除了。此確實為嬰兒消除業障,此時好消。小孩長大了,一天到晚胡思亂想,那時想消除業障也幫不上忙。此時小孩完全聽話,所以消除業障都要在嬰兒時。由此可知,古聖先賢講的胎教是何等重要!

小孩業障消除,災難也消除,自然好養,壽命增長。假如小孩是承福而生來報恩的,與父母過去生中有恩德,此時再修福,自然「轉增安樂,及與壽命」。能如是教導,孩子的福報就更大,壽命就更長。

(節錄自淨空法師講述之地藏經講記14-12)

古時候國家有災難,地方上有凶災,國王與地方的官員都知道用佛法來教化眾生,上下都能夠依教奉行,蒙佛的感化消除災難,我們在歷史上看到很多的例子。到底有沒有效果?史實可以給我們做證明。為什麼會有效果?這個道理很深很深。佛教大乘經典裏面講得很清楚,儒家跟其他宗教也有講,但是沒有佛法講得清楚,這是佛法典籍豐富。

佛告訴我們,虛空法界諸佛剎土一切眾生,是同一個因生的;這個因,就是佛法講的心性,同一個心性生的。就像我們人的身體一樣,它是一個身體;這個身體許許多多的細胞,我們現在知道細胞並不是最小的,細胞是由原子、電子組合的,近代科學家告訴我們,原子、電子也不是最小的,還有比電子更小的,億萬分之一的,稱為“誇克”;我們世界所有一切眾生就像最小的物質一樣,不知道整個身體是自己,執著那個小粒子以為是自己。他什麼時候知道整個身體是自己,然後就曉得,任何一個粒子都能影響全身。就像我們身體一樣,任何一個細胞、任何部位,你用針紮一下子,全身感覺到疼痛,我們懂這個道理。

所以佛教導我們,當有災難的時候,一定要反省、要改過、要自新,這樣就能夠化解災難。所以它有很深的道理在。佛陀的教育,確確實實是世出世間究竟圓滿至善的智慧教育,世出世間所有問題都能幫助我們解決。我們在日常生活當中遇到一些不祥的災變,我們常常聽到的水災、旱災、地震、風災,這一些確確實實都是我們有情眾生所做不善業感召的。如果要是說這些自然災害與我們思想行為不相關,這是錯誤的,這個觀念錯誤。

過去的人,在中國過去兩千年當中,帝王的時代,可以說很少帝王是沒有接受過佛法的,幾乎是沒有。佛法從漢朝時候傳到中國,我們知道是後漢明帝永平十年傳到中國來的,西元六十七年。傳到中國來之後,中國士大夫階級,現在講的是知識份子,古時候講士大夫階級,現在就是講的知識份子,無論他相不相信,沒有不讀佛書的,多多少少都讀,影響很深。年輕,血氣方剛、成見很深,不能接受,晚年的時候,很多都接受了。最具代表的人物,韓愈。韓愈在年輕的時候排斥佛法,晚年的時候皈依大顛和尚,認真學佛,知道過去見解思想錯誤了。所以從前讀書人有個好處,他知道自己過失,他能懺悔、他能改過,這是很難得的。現在有一些人非常頑固,雖然知道錯了,錯了也不承認,也不肯改,這個果報就很淒慘。我們不能不懂這些道理,不能不細細觀察過去現在這些事實,從這個地方建立信心。

摘自淨空法師《佛說十善業道經講記》

宗教教育—挽救世界

修學的目的,我們總歸結,非常現實的只有“和平”兩個字。虛空法界一切眾生,不分族類,不分宗教信仰,不分國土,十方無量無邊諸佛刹土,眾神的世界,都能“和睦相處,平等對待”。我們在《大方廣佛華嚴經》裏看到的,確實就是我們現代人所講的多元文化,他那個數量之多我們沒有法子想像——不可思議的境界,人家都能夠和睦相處,平等對待,而且做到互相尊重、敬愛,互助合作,只有建樹沒有破壞。

所以我們看到華藏世界、極樂世界、眾神的世界,他們的生活幸福美滿,真正充滿了真善美慧的生活啊!我們嚮往,嚮往了幾千年,幾萬年,在我們這個地球上還是不能實現;什麼原因呢?我們不和——不能跟別人和睦相處,不能夠平等對待一切眾生。今天我們提倡佛陀教育,提倡宗教教育,我們的目的就是嚮往、期盼一切世間,一切眾生,都能夠“和睦相處,平等對待”。要想達到這個目的,必須要喚醒一切眾生的正覺;要喚醒一切眾生的正覺,除了教育之外,沒有任何一個方法能達得到。

中國古聖先賢重視教育,把教學當作人生第一樁大事來看待,《禮記》學記告訴我們:“建國君民,教學為先。”佛法傳到中國之後,形成中國文化的主導,是不可分割的一環。佛陀教育由帝王親自主持,儒家的教學交由宰相去執行;世出世間的聖賢教育,在這一塊土地上,同時發揚光大,這是中國民族之幸,能夠創造中國的文明,豐富中國的文化。

可是在晚近,清朝中葉之後,很不幸,我們喪失了民族自信心,所以才遭受兩百多年的大難!我們有這些痛苦的經驗,從經驗教訓裏面醒悟過來,也看到科技文明帶給世人負面的影響,反覆思維,還是要靠宗教教育,才能挽救這個世界。唯有宗教教育能夠普遍的推行,教導大家明瞭“我們是同一個生命,是生命共同體”,而且生命是永恆的(凡是宗教徒都肯定),有過去生,還有來生。這一生時間很短,來生的時間長,一定要斷惡修善,轉迷為悟啊!我們要追求永恆的幸福,要悔過、要懺悔;培養自己的善心、善念、善行。這樣認真做,眼前的天災人禍縱然不能完全避免,我們肯定災難可以減緩,災難的範圍可以減輕,能為我們居住在地球上的眾生,帶來真實的福祉,希望我們大家認真努力去做。

從心念上下功夫

這一些大聖大賢教導我們認識事實真相,方法是教我們轉變。“轉惡為善,轉迷為悟,轉凡成聖”,這是方法裏面的總綱領。我們也在學,可是怎麼轉也轉不過來!曾經聽說“種善因得善果”,於是也學著做好事;好事也做了不少,可是“業報”仍然沒有轉過來;這是什麼原因呢?實在就像《了凡四訓》後面所附的“俞淨意先生遇灶神記”那一篇文章,大家看看就知道了。

俞淨意窮苦潦倒,遭遇到大難、大不幸,他也天天行善,是個讀書明理的人。為什麼“業”轉不過來呢?於是就怨天尤人——做這麼多好事,沒有好報!灶神就點化他:“你所行的善,完全是表面的,只有口善、身善,你的意不善,心不善、所以你轉不過來啊!”灶神給他的那一番開示,很值得我們認真的去研究、讀誦、檢點我們自己。

古大德教人,修行要從根本修。什麼是根本呢?根本是心。只要是你的心善、念頭善,沒有轉不過來的業報,也沒有化解不開的災難。就像一棵樹一樣,心是根,念頭是本;身是枝,口是葉,你在枝葉上修行,你的根本爛掉了,還是沒救啊!根本上救過來了,枝葉就不難啊!我們看到許許多多表面上積德行善,業力仍然轉不過來,最後怨天尤人,說佛菩薩不靈、神不靈,對不起他,這跟俞淨意完全一樣啊!所以“轉”要從心裏面轉,要從念頭上轉,轉成“純善”。

禪宗六祖慧能大師講得好:‘若真修道人,不見世間過。’這個才是從心、從念頭上轉過來了。“只見自己過,不見別人過”,所以人家能夠“轉迷成悟,轉凡成聖”,道理在此。我們今天口也善、身也善,可是常常看到別人不善又有好果報,於是心裏頭不平!你要曉得,你的身善、口善,但是你的根壞掉了,要從根本做一個大轉變——從心裏念一切人物的善事;不要念人家的壞事;人家沒有壞事,壞在我們自己的根。我們看到別人的壞事,就知道我們的根壞了;為什麼?佛看一切眾生都是佛,菩薩看一切眾生都是菩薩。

——-摘自淨空法師《如何契入佛境界》

以正知正見,斷惡修善,世間所有災難就能化解

過去一年災難頻繁,天主教說這是世間人造作罪惡,上帝震怒,要懲罰世人,所以勸導大家努力修善,並教大家如何躲避這個災難。佛告訴我們,世尊的法運是一萬二千年:「正法一千年,像法一千年,末法一萬年。」以中國人的歷史記載,世尊滅度至今是三千二十二年;換言之,後面還有九千年,所以決定不是世界末日。只是在這九千年當中,佛法與世運結合在一起,有興有衰,興衰交替。而且佛說「一切法從心想生」,又說諸法「唯心所現,唯識所變」,依據這個理論,即使再大的災難都能化解。災難從哪里來的?是一切眾生無明、妄想、噁心所造成的。如果我們能破無明,以正知正見,斷惡修善,世間所有災難就能化解;不但人為的災害可以制止,自然災害也能改變。

我們應當多讀佛法大乘了義經論,特別是《無量壽經》、《大方廣佛華嚴經》及《地藏菩薩本願經》。其中以《華嚴經》說得最詳細、最透徹、最圓滿,分量也很大。所以,細講不容易,縱然自己肯發心,也需要時節因緣,還要有研習修學的環境。環境最重要的是安定的社會、和平的世界,才能將這部經研討圓滿。這部經帶給我們的利益是無與倫比的,特別在現前的社會,世道人心迫切需要《華嚴經》來解決一切紛爭,一切不平的問題。有些國家很重視多元文化,如何做到共存共榮,究竟圓滿,這是現前最嚴肅的一個課題。這個課題,我們在《華嚴經》裏找到精細的方法,與圓滿的答案,只是弘揚這部經的人太少了。

摘自990217早餐開示

男女平等

有同修訪問我,提出男女平等的問題,現在婦女要爭女權,這個問題我沒有法子回答,因為「平等」太難了!五根指頭伸出來都不一樣長,不平等,我們是否要用刀把它切平等?人與人站成一排,個子高矮不平等,是不是要把高的頭削掉,把矮的安上去?

為什麼不平等?其根源何在?根源是我們的妄想、分別、執著不一樣,才造成不平等。明白這個道理,不平等就是平等,平等就是不平等,你們想想這兩句話的味道。到什麼時候真正平等?佛告訴我們,到西方極樂世界就平等了。西方極樂世界每一個人相貌與阿彌陀佛完全一樣,個子都一樣高,身體皮膚都是身金色,真平等了。所以,你要平等,趕緊往生到極樂世界,在我們這個世界絕對不平等。

什麼是真平等?「盡分」就是真平等。譬如我們在社會工作,我們的職位不平等,一個公司有董事長、經理到員工,最低級的是清潔環境的員工,怎麼會平等?如何在這裡頭看到平等?「敦倫盡分」,你把自己本分工作做到圓滿就平等了。董事長把他自己的工作做得圓圓滿滿,董事長第一。總經理把他自己的工作盡心盡力,做得圓圓滿滿,總經理也是第一,第一跟第一就平等了。清掃廁所的員工也盡職盡責,把廁所打掃得乾乾淨淨,他也第一,各個第一。這個公司從董事長到最低級的員工,各個工作都是第一,第一就平等了。這才是平等的真諦。你要是不懂得這種真諦,胡作妄為,只是造業而已,來生的果報會很苦。所以,一定要懂得「敦倫盡分」這四個字的真諦。

「敦倫」,敦倫要落實到「盡分」。分是本分,儒家講「五倫十義」,義就是道義、仁義、情義、恩義。我們通常講義務,父慈子孝、兄友弟恭、夫義婦聽。

說女人總是被壓迫的,這個觀念是錯誤的,是有人在挑撥,你上了當。女人有女人的本分工作,男人有男人的本分工作。現在女子出來踏入社會工作,這是不是好事?不是好事。細細算算這個帳,你吃虧了。古聖先賢告訴我們,女人比男人尊貴,女人的權比男人的權大。什麼權?社會的安危,國家的興衰,世界的和平,女人操這個大權。這些與女人有什麼關係?與相夫教子有關係。中國古人講,家無賢妻就無賢母,沒有賢母,哪裡來的聖賢出世?這個世界有聖賢,全世界人得福報,母親的職責就是為全人類培育聖賢的人才,這是她的本分。她現在把本分丟了,要去做其他事情,古聖先賢、佛菩薩看到都搖頭嘆氣。這裡頭有很深很深的道理,大家細心思惟就明瞭了。

做職業婦女是得不償失,縱然你的事業很輝煌、很有成就,可是沒有好好照顧你的兒女,你下一代完了。現在很多有錢人僱佣人、奶媽照顧小孩,小孩將來的習性是不孝父母。為什麼?對父母沒有這一份情分。他將來愛什麼?愛他的奶媽、愛你家的佣人,因為那是他的養母。親生母親生了他,卻不愛他,不教導他,這個損失太大太大了。中國古人講:「不孝有三,無後為大。」你家沒有後代,你的事業做得再成功、再輝煌,你死了之後,成績單是零。世出世間法都重視繼起的人才,那是真正輝煌的成就。你看看,中國古時候這些帝王,帝王一繼位的那一天,第一樁大事就是立太子,他有繼承人。我們今天把這件事疏忽了,只曉得自己去衝、去拼,全都錯了,這是不了解宇宙人生真相。

(節錄自21-110 敦倫盡分 閑邪存誠 老實念佛 求生淨土)

「於正因中,發心念佛,實為首要」。憶佛念佛第一重要,把世間事放下。世間事是輪迴業,你做好事,三善道;你做惡事,三惡道,天天造的是輪迴業,對念佛有障礙。所以念佛功夫不得力,念佛不能往生,原因在此地。

這種輪迴業在現代,古時候沒有,現在最厲害的、最嚴重的是什麼?第一個是手機,第二個是電視、網路。這三樣東西你要是迷了不肯放下,你就搞輪迴吧,極樂世界沒指望。真正想到極樂世界,把這個東西放下,它擾亂你,叫你身心不安,很可怕。什麼是魔王?這三大魔王,手機是第一個,網路、電視第二個。這些東西我早年就意識到了,老師也警告過我。我不看電視,不看報紙,這些信息斷絕大概有五十年了。

你們說天下這個事那個事,我每天過太平日子,沒事,從早到晚沒事,太平盛世。他說我可以不聽,所以報章雜誌全斷了。每天讀古人的書,讀佛經,跟佛菩薩往來,跟古聖先賢聊天,這多自在、多快樂。現在人能不能過這個生活?看你自己願不願意。願意過這個生活,你說這個日子多好過,跟古人沒有什麼兩樣。

文章恭錄—2012淨土大經科註第474集2013/10/12

開悟有早晚,那是各人根性不相同,與環境有關係。所以真正修行人,為什麼找深山,人跡不到的地方,那環境可以幫助他,減少外面的干擾。現在人很難開悟,為什麼?最大的干擾知道是什麼?手機,這個東西魔王,一號魔王,它叫你時時刻刻不安。你真正想心清淨,這個東西要丟掉,哪有那麼多廢話好說?什麼事情最重要?清淨心重要,不受外頭環境干擾重要。

把重要的事情忘掉了,不重要的事情天天拈著,這怎麼能成就?聽經都聽不懂,天天聽都聽不懂。丟掉。電視別看,你看我五十年了,電視、報紙、雜誌、信息,邊都不沾,每一天天下太平,沒事。人家說災難,我這裡平安,沒事。所以在現前這個環境裡頭,我們依然得到安寧,得到快樂,不受這個境界干擾,這一點重要。

文章恭錄—2012淨土大經科註第494集2013/10/29

行捨覺支就是放下。捨一切法,一切法絕對不要放在心上,心上只放阿彌陀佛。你看到阿彌陀佛的像,你喜歡哪一尊像,你天天看它,時時看它,到臨命終時,阿彌陀佛來接引你,就跟你平常看的、想的是一模一樣,天天看他,天天想他,終於他來了,所以特別親切,不要常常換佛像。

我供養的一尊,就是外面,他們現在放大了,藍底白瓷的。這一尊像,早年在台北有個老居士趙默林,他送給我供養,那時候我們華藏圖書館剛剛成立,沒有佛像,他從大陸上帶來的,告訴我這尊佛像有三百多年,瓷的。難得的是什麼?這一尊阿彌陀佛像是童子,很難得,你愈看愈歡喜,很少見的童子像,塑得真好。

我們常常到國外旅行,不能帶在身上,所以想到照相,做成照片,這樣攜帶就很方便了。現在照相技術也進步了,放這麼大!他原來的像大概只有一尺高,只有這麼高,現在放跟人一樣大,甚至於比人還要大,放得好。像供一尊就可以了,不要供很多,供很多,我們的心是亂的,一尊像。

早年我到蘇州,印光大師的道場,去參學,看到印祖的關房非常簡單,兩間房子,一個臥室,一個小佛堂,佛堂裡面就供著一尊阿彌陀佛像,一對蠟台,一個香爐,一盞油燈,一個小木魚、引磬,其他的,什麼都沒有。

佛像背後,老和尚寫了一個大字,死。天天想到我就要死了,還有什麼牽掛的?想到死就萬緣放下。這裡講「捨一切法,更不追憶」,什麼念頭都斷了,只念阿彌陀佛。我們看到印祖的道場。

文章恭錄—二零一二淨土大經科註第504集2013/11/7

修行就在日常生活當中鍛鍊,練什麼?不起心不動念。先修清淨心,由淺而深,先修清淨心,清淨心是不接受染污。什麼東西是染污?七情五欲是染污,貪瞋痴慢是染污,喜怒哀樂是染污。你能夠在境界裡頭,順境,就是你喜歡的,沒有貪戀,心是清淨的,一有貪戀,被染污了;逆境沒有瞋恚,這叫功夫。

佛家叫功夫,世間人叫修養,修養意思很淺,功夫的意思深。你能夠不為外面環境所動搖,一天到晚歡歡喜喜、快快樂樂,不受外頭干擾,不受外面影響,這叫禪定,這叫智慧。清清楚楚明明白白是智慧,如如不動是禪定,戒定慧三學,全修了。在哪裡修?穿衣吃飯上修的,應酬待人接物上修的。

文章恭錄—2012淨土大經科註第497集2013/11/01

修行在哪裡修?實在講就是六根在六塵上修,叫真修行。你不能不見,不見,我心清淨——不算清淨;接觸,清淨——真清淨。眼見色在練什麼?練不執著,從這練起,用什麼方法?用忍,忍辱波羅蜜,能忍就能得定,能忍是真精進,精進才得到禪定。不接觸不行。

這裡頭有智慧,智慧是什麼?凡所有相,皆是虛妄。順境、善緣是虛妄的,不必起貪戀,貪愛的心不會生起來,所以叫功夫,不生煩惱;逆境、惡緣不生瞋恚。

用什麼心?平等的愛心,就是慈悲心,看到眾生苦,眾生還有煩惱,我要如何幫助他破迷開悟、離苦得樂。諸佛菩薩示現在人間表法,做樣子給你看。

釋迦牟尼佛做了四十九年,他天天接觸大眾,沒有一天迴避的,來者不拒,不拒絕,去者不留,用的是清淨平等覺,待人接物,沒有用貪瞋痴慢疑,沒有用七情五欲,這些統統遠離了,這他成就了。成就是完全用清淨平等覺,這叫真心,這個叫菩提心。

發菩提心,要用清淨平等覺生活、工作、待人接物,要把它用上。落實在三福、六和,三福、六和又落實在《弟子規》、《感應篇》、《十善業》。多圓滿!多美好!向上提升,落實在六波羅蜜,落實在普賢十願,那就是極樂世界的法身大士。

解門跟行門都要掌握到總綱領、總原則,一點都不囉嗦、都不麻煩。淨宗的總原則、總法門,就是一句佛號,阿彌陀佛四個字,大總持法門,大陀羅尼,生活、工作、待人接物法喜充滿,真的像彌勒菩薩一樣的慈祥,心裡是阿彌陀佛,對外統統是阿彌陀佛,純淨純善,沒有邪惡。

文章恭錄—2012淨土大經科註第502集2013/11/5

《無量壽經》上講的福田,講的種福田,是指西方極樂世界這些菩薩們,他們智慧大,福報大,有神通,有道力,他們種福田範圍非常廣大,能幫助遍法界虛空界一切諸佛剎土裡面六道受苦眾生,他有這個能力,有這個本事,我們要向他學習。

我們沒有那麼大的能量,就我們周邊,特別是我們居住的環境,這一點一定要知道。居住在這個環境裡頭,三年,鄰居要互相不認識,互相不往來,我們就不配做佛弟子。三年時間應該感化這個村,感化這個小鎮,讓人都學好了。為什麼?我做三年的榜樣,做給他們看,很重要。

教化眾生由近而遠,由親而疏。家要不和,那就非常困難。度化眾生從哪裡做起?從家人做起。家人為什麼不相信你?你做得不好,他不相信你。胡小林居士,他的講學最受大眾歡迎,我們都不如他。為什麼講得那麼生動、那麼感人?他親自做到的。

他是怎樣孝順他的父母?沒有學傳統文化之前,沒學佛之前,不知道,自己以為對父母不錯了,其實不孝,學佛、學傳統文化之後才明白,他真正改過、真正回頭,把《弟子規》、《感應篇》、《十善業》,做到了,全家人感動了,全家人學佛了,沒有想到學佛這麼好。所以自己要做出來,家人要稱讚你,鄰居要稱讚,街坊要稱讚,你才做成功。時時刻刻幫助別人,關懷別人,愛護別人,你愛護別人,別人會愛護你。

文章恭錄—2012淨土大經科註第525集2013/12/01

佛經上教我們,財富是果報,業因就是財布施;聰明智慧是果報,業因是法布施;健康長壽是果報,那個因是無畏布施。佛教人修三種布施,得財富,得聰明智慧,得健康長壽。佛氏門中,有求必應,如理如法,教你怎麼發財,教你怎麼樣能保住你的財富,生生世世不至於磨滅。

你要明瞭,你要教你的後代,世世代代遵守,修三種布施,得三種果報。違背佛陀的教誨,用不正常的手段奪取別人來富裕自己,這是短命的果報。我們有看到,有這些人,偷竊、搶劫得來的財富,必定不能長久享受,到最後他是家破人亡。

佛在經上常常告訴我們,財為五家所有,教你看破。五家第一個,水災,漂沒了,火災,房子燒掉了,水火無情,還有盜賊,來搶你的,偷你的,再就官府,你犯了罪,你的家產沒收了,充公了,最後一個,敗家子,你兒孫不孝,吃喝嫖賭,你辛辛苦苦累積的財富,他不到幾年全給你敗光了。

明白這個道理,你就懂得怎樣教導下一代。從小就要教他節儉,教他勤奮,教他刻苦,教他愛護鄰里鄉黨,你住在這個地方,這一方人都要照顧,有困難的,一定要幫助。這都是生財有大道。

文章恭錄—2012淨土大經科註第549集2013/12/20

《資持記》裡面說酒有十種過。第一個「顏色惡」,酒喝多了,臉色不好看,言談舉止都不端了。第二個「少力」,力是體力,走路的時候東倒西歪。第三個「眼視不明」,真的,看東西看不清楚。

第四個「現瞋恚相」,沒喝酒的時候這個人還挺溫和的,酒一喝醉了之後就變了。古時候往往用酒醉來觀察這個人的德行、品德,故意把他灌醉,看他醉後的表態,性情好的人,醉之後他就睡覺了,沒有這些惡的現象,可見這個人平常心平氣和,對人對事對物他都能放下,不受這個干擾。

第五「壞業資生」,資生用現在來說,資養我們的身命,壞業資生那不是善業,這個意思用現在的話說,對我們身心都不好,都有損害,沒有好處,所以酒不能過度。第六個,「增疾病」,往往是疾病的增上緣。不喝酒,這個病潛伏在那裡不發作,飲酒會引導潛伏的病毒發作。

第七個「益鬪訟」,就是爭論,這是瞋毒,強詞奪理,一般講不服輸,好勝,所以這瞋毒。第八個「無名稱」,沒有人讚歎你,世間沒有讚歎酒喝醉了的人,批評的多,沒讚歎的。第九「智慧少」,沒智慧,這是愚痴。

第十「命終墮三惡道」,要曉得命終墮三惡道,我們祭祀鬼神的時候,就不要用酒,酒跟三惡道有緣,祭祀鬼神應該跟供佛一樣,一杯清水,清水表法好,表清淨心,我們大家心都清淨,這個好,供酒不好。

這十種,「其中第四第七」瞋毒,「第九」痴毒,貪瞋痴三毒。又世間話所謂的「酒能亂性,指酒能迷亂人之心意與良善之本性,故令人造惡」。犯罪造惡在之前,十之八九都是酒醉了。

「今經云」,這經上說,『耽酒嗜美』,「本身即是貪癡二毒」,這個美是美食,「是故飲酒一惡」,經過這樣一分析,這裡頭確確實實有意業的三惡,就是貪瞋痴。「故上之兩說,唯開合之異耳」。開是展開來說,合是歸納,歸納起來是五惡,展開來是十惡,實在講是一個意思,五裡頭包括十,十裡面歸納起來是五惡。

文章恭錄—二零一二淨土大經科註第566集2014/1/4

對祖宗春秋的祭祀,是表示感恩!遠古祖宗的恩德,我們還念念不忘,眼前的父母、祖父母的恩德怎麼會忘記?孝子賢孫是從這個地方培養出來的。

人與人相處,決定不指責別人,守住這一點。你看海賢老和尚,收電費的人把他加了很多錢進去,那是什麼?那不都是貪污嗎?老和尚提出來問他,為什麼這個月比上個月多這麼多?收費是個年輕人,打了他兩個耳光,老和尚趕快照付。旁邊人看的時候,看得不順眼,要找他來理論。

老和尚說算了,不要結怨,打我兩耳光給我搔癢,吐我一臉唾沫等於給我洗臉。包容,不結怨!年輕人對老人這種態度他自然有果報,這種心態、行為這是造重業,對待一個有德行、有修行的老人,這樣的侮辱他,這個罪可重了。

懷疑我們的,我們對他更加誠信,別人有困難,一定要幫助他,盡心盡力來對待他。暗中施恩於人,不求回報,斷惡修善不需要人知道。學老和尚,一生精進,一生不改變,確實做到了,我看他牆壁上掛著四好,存好心,說好話,行好事,做好人。

無論別人怎麼樣侮辱我,都要原諒他,學老和尚,不要計較。只是這個時代眾生非常可憐,父母沒有教導他,老師也沒教他,社會上也沒有看到好樣子,他怎麼可能不學壞?你想到這些地方,你就可以原諒大家了。我們自己受再大的委屈沒有關係,我們把目標移到西方極樂世界,這條路他攔不上。

文革期間,紅衛兵把寺廟毀掉,佛像砸碎了,逼著出家人還俗。老和尚也離開寺廟,他們讓老和尚當生產隊隊長。老和尚一切恆順眾生,無怨無悔。不准念佛,心裡頭念,口不念,不准拜佛,晚上半夜起來拜,功課每天不中斷。

形式上減少一些,心上沒有減少,念念都是佛號。這個老人點點滴滴都是我們的好樣子。常常接近他的信徒,他告訴他們,我什麼都知道,只是不說。

文章恭錄—無量壽經科註第四回學習班第1集2014/03/10

海賢老和尚,你們看了光碟,被人打了兩耳光,他沒有苦的感受,他有樂的感受。經典裡面所說,忍辱仙人遇到歌利王,歌利王割截身體凌遲處死,他沒有苦受,他有樂受。他樂什麼?我忍辱到家了,忍辱波羅蜜圓滿、畢業了,他怎麼不快樂!

他的果報,提前成佛,原本是賢劫第五尊佛,他變成第四尊,彌勒菩薩原來是第四尊,現在退到後面第五尊。這是什麼?忍辱波羅蜜圓滿了。如果他沒有這個機會,釋迦成佛要等彌勒之後。不吃虧,好處太多了,好處太大了。

得到名聞利養那些人,那是眼前的空花一現而已,那是假的不是真的,那是一時痛快、快樂,過後就沒有了。如果這種名聞利養是爭取來的,這個手段不好,縱然得到,他也提心吊膽怕失掉,患得患失;換句話說,他地位高,他有大財富,他並不快樂,這些人我見過不少。

人生活在這個世間,這一生最幸福的是快樂,不是名聞利養,不是地位很高、擁有很多財富,不是的,快樂就是幸福。誰最快樂?我們看到海賢、海慶,他們快樂。中國古諺語有所謂「憂能使人老」,他們不老,一百多歲還跟年輕人一樣在農地裡頭幹活。一百一十二歲還拿著鋤頭去種地,收穫分給那麼多人,他怎麼不快樂?布施快樂,大家都歡喜。

我們是在經典上學習,老和尚是已經把經典裡面所說的全部落實在生活上,這我們看到了,真的不是假的,老和尚做證明,作證轉。希望我們大家把念佛當作我們最重要的一門功課,我們好好念佛,念佛決定不能中斷。工作裡頭念佛不妨礙,用思考的我們就把佛號放下,用勞作的、身體的都不妨礙念佛。

文章恭錄—無量壽經科註第四回學習班第3集2014/03/12

這個社會就像印光大師所說,各種教育裡頭什麼教育最重要,能夠馬上就見到效果的?因果教育。人接受倫理道德教育,是羞於作惡,他有知恥,不好意思作惡。

但是人如果知道因果教育,他不敢作惡,為什麼?你做的將來有果報,想到果報就不敢了。你今天明白、覺悟、回頭了,好事情,諸佛都歡喜,真的回頭是岸。如果自己有劣根性,習氣很重,換句話說,禁不起誘惑。

今天我們生活環境,都是誘導我們去作惡,你看到的、聽到的、接觸到的,甚至於聞到、嘗到,六根所接觸到的全是染污,嚴重的染污,這怎麼辦?我這一生當中,我就依靠經典,每天讀經典,接受佛菩薩教誨,三天不讀經典我也把握不住。

對於外面境界盡量遠離,尤其是媒體,我不看電視,不聽廣播,不看報紙,不看雜誌,乃至於很多書籍、典籍都不看,至少五十年。重要的信息,有幾個同學不錯,照顧我,把每天重要的消息大標題就寫下來,每個星期給我一份這個星期重要新聞,我就看這個。

古人有兩句話說得好,「知事少時煩惱少,識人多處是非多」,盡量少跟外面接觸,少知道一些雜事,心地清淨。問我,每天天下太平,沒事,今天日子很好過,天天日子都很美好。

文章恭錄—無量壽經科註第四回學習班第33集2014/05/01

『有無相通』,這一句是布施,相通是指財物,我之所有,要救濟彼之所無。沒有任何條件,歡喜布施,歡喜幫助別人。而且這樁事,時時念著,天天要做,吃的、穿的、居住的環境都要認真去照顧。從周邊,由近到遠,要把它形成一種風氣,愛人、幫助人的風氣。

財物不在多少,重要的是你真有心,有心去照顧人,有心去幫助人,這個心好,就有感應。不要去擔心捨,我的財物捨掉了,那我怎麼辦?你自己一定要知道,財物不能常保,你要不捨,有些災難,你意想不到的意外。為什麼不捨?常常施捨,災難就沒有了,病苦沒有了,外面的天災人禍也沒有了。常常捨,捨是最安全的,學會與人同樂,這真快樂。

中國人從小,不認識字、不念書也接受了倫理教育、道德教育、因果教育,這三種教育肯定都接受。海賢老和尚能成就,海慶老和尚能成就,他們從小沒念過書,不認識字,沒上過學,會有這麼大的成就,原因是什麼?倫理、道德、因果教育他們受了,不在學校受的,在家庭裡受的,社會受的,

所以有這樣殊勝的成就。現在的人,中國人,倫理教育丟掉了,道德教育沒有了,因果教育現在社會上認為這是迷信,不但沒有人學,講的人都沒有了。我們今天受的苦難是歷史上任何一個時代所沒有的,物質生活是有了進步,精神空虛了。學習西方的科學技術、物質文明,把自己老祖宗千萬年的傳統文化放棄了,我們的犧牲太大了,得不償失。

為什麼今天的人富而不樂,貴而不安?從前的人縱然是貧賤,心是安的,心是定的,所以物質生活再苦,他有樂在其中。代表的人物,孔子的學生顏回,物質生活過得最苦的。簞食瓢飲,吃飯沒有碗,用竹子編一個簍子盛飯,喝水沒有茶杯,用葫蘆瓢,居陋巷。夫子都感到別人過這個生活,說人不堪其憂,可是顏回不改其樂,無論在什麼時候你看他滿面笑容,非常快樂。那是什麼?精神生活充沛,精神生活比物質生活重要,他有樂。

用現在人說的是幸福指數高,物質生活雖然貧乏,幸福生活這個指數很高。現在人富貴沒有幸福,幸福的生活等於零,這叫苦不堪言,這是事實真相。只有中國人曉得精神生活超過物質,精神生活真正能帶給我們幸福美滿。真正認識透徹,修行人,儒釋道三家都有修行人。

無量壽經科註第四回學習班第47集2014/06/11

「睡眠」,睡眠少不了。但是我們聽到海賢老和尚說的,他每天三點鐘起床,有時候一點鐘起床,說明老人睡眠不多。但是他累了他就休息,躺一會,醒過來的時候接著就幹。有時候看到很多很多人,床上床下、屋內屋外都是人,在聽他念佛。有時候看到統統是佛,全是阿彌陀佛。

還有很多時候,該起來了他還睡在那裡,有人叫他,快起來,起來念佛,有人喊他。這些全都是感應。喊他起來是護法神,提醒他該起來了。這個人具足慚愧心,才能感動護法神常常提醒他。護法神提醒他,他還是不動,還是睡他的懶覺,護法神下次就不來了。

他也是隨機施教,真正想用功的人,煩惱重,提不起來,他幫助你。但是你一定是真幹,有人提醒,趕快起來,別人看你睡懶覺就願意提醒你。睡眠多就昏沉、迷惑,精神提不起來,覺心提不起來,那就不容易開悟,這個要注意到。

無量壽經科註第四回學習班第74集2014/08/20

人與人之間言語要「怡吾色,柔吾聲」,這個裡面才真正看到修行忍辱波羅蜜。六度就是生活,日常生活當中點點滴滴,都要把它用上。布施是什麼?是服務,我盡心盡力把我的工作做好,讓大家生活都感到快樂,布施是服務。持戒是守規矩,人與人的關係搞清楚,居領導地位的,要仁慈、愛護屬下,在下的聽從領導,要盡忠職守,這是生活。無論是上下,無論是同僚,地位平等的,或者對於下屬,時時刻刻要想著忍、要想著讓,決定不起摩擦、不生誤會,這個團體就好!

我們只有從意念上來轉,然後山河大地、物質跟著我們的念頭來轉。一切法從心想生是真理,不是假的。我們今天念頭不善,造成這些災難;棄惡揚善,端正心念,可以改變。中國有個諺語說,「福人居福地,福地福人居」,有福報的人住在那裡,風調雨順,自然能感得。

文章恭錄—2014淨土大經科註第120集2014/10/18

海賢老和尚給我們做榜樣,一百一十二歲,對身體從來沒有操過心。為什麼?他只有一個願望,每天念著往生淨土,除此一念沒有第二念。雖然常常跟阿彌陀佛見面,也常常求阿彌陀佛帶他到極樂世界去,他自己說了,阿彌陀佛不帶我去,說我修得不錯,在世間多住幾年,給世間學佛人做個好樣子。

論他往生的資格,早就有了,我細細看這個光碟,我覺得他具足往生的條件應該在二十五歲左右。他二十歲出家,我相信不超過五年,功夫成片了,功夫成片跟阿彌陀佛就有感應。他有壽命不要了,阿彌陀佛會帶他到極樂世界去。阿彌陀佛要留他在世間做個好榜樣,他到底具足什麼條件?很簡單,他有慈悲心、他有愛心,他能愛護一切眾生,這是第一個條件。第二個條件,他真正做到了以戒為師,以苦為師。

他持戒就是這一句佛號,一句佛號圓滿一切戒律;不怕苦,願意吃苦。看到享受他不滿意,一生從來沒有看到他有不高興的時候,只有一次你看到他板著面孔。那是為什麼事情?一百一十二歲的生日,這些在家居士們在來佛寺為老人慶生,做了一桌菜。他看到很不滿意,一口也沒吃,板著面孔,這是從來沒見過的。最後他還是吃一點什麼芝麻拌麵條,很簡單。

那個不願意、不希望他們這麼做法,這是持戒,以苦為師。苦在他來說歡喜,他不以為苦,看到眾生每天大吃大喝,他起他的慈悲心,那真苦,那是造業。你看他看人在一起吃飯,看到人家碗裡菜、米飯掉到地下,把它撿上來吃掉,老和尚歡喜。他說你曉得嗎?你這一粒米不願意糟蹋,一滴水不願意糟蹋,這是積多大的福德。

福從哪來的?福從這來的,節儉來的,一點都不浪費。農村裡頭沒有自來水,對用水很節省,不浪費,洗臉都是用小盆,不用大臉盆。惜福,真的要學。《無量壽經》所說的他全做到了,全表演給我們看,我們要細心去觀察。我們在日常生活當中要留意,要給人做好樣子,掉到地上不要怕髒,老和尚就這麼吃掉的。

文章恭錄—2014淨土大經科註第137集2014/11/26

「彼國人民」,就是極樂世界,「由於成就一切智慧,故得無邊辯才,以四無礙辯,宏演法要」。他們在哪個地方弘法?遍法界虛空界,不是在一處,跟他有緣的眾生,他就現身為他們說法。所以菩薩一定要跟眾生結緣,無論是善緣、是惡緣,廣結法緣,為什麼?結緣他會跟你接近,他會向你學習。沒有緣,他不接近你。所以結緣比什麼都重要,要懂得抓住機會。

我這個結緣是老師教的,我在台中跟李老師學經教,老師的法緣殊勝,他一個星期講一次經,星期三晚上,四十八年沒有變更,所以不要宣傳的,星期三到圖書館,李老師一定在那裡講經。聽眾擠得滿滿的,那個講堂有四百個座位,坐不下,窗口、門口都站的人,老師法緣殊勝。老師教我們結緣,我們這學講經的人,遵照老師的吩咐,自己買一點糖果、花生,站在門口,來的人每個人一粒,結歡喜緣,替他們找座位,接待他們。你肯結緣,將來你的法緣就殊勝。

廣結善緣,我們從這裡學會的。無論居住在什麼地方,在一個生疏地方居住,首先鄰居,他不跟我打招呼,我跟他打招呼,笑面迎人。縱然他不耐煩,十天半個月、一個月,他就都來打招呼了,鄰居。最重要的小禮物,日常生活上用的、吃的,我們在澳洲種菜,菜園很大,我們收割的東西常常分送給鄰居,自己種的,歡喜。到後來的時候,他們家的東西也送給我們。

住上個一年、兩年,熟了,我們的房子換地毯,地毯久了,新的是很好看,久了的時候藏的東西多,很不容易除乾淨,就換成木板,不用地毯了。我們鄰居來替我換,換了之後他問我,地毯要不要?不要了,統統送給他。一定鄰居要和睦,互相照顧,遠親不如近鄰,鄰居處不好就不行。我們這個小村裡面的活動一定要參加,為什麼?村民統統在這聚集在一起,這是結緣最好的機會,都要懂得,機會要掌握住,不能失掉。

文章恭錄—2014淨土大經科註第196集2015/06/12

極樂世界不操心,沒有人為日常生活操心,沒有人把日常生活放在心上,人人都像阿彌陀佛一樣,這些牽腸掛肚的事情徹底放下了。我們要學,現在就要學,不要把這些東西放在心上。釋迦牟尼佛為我們做榜樣,他做得很乾淨,做得很徹底,他的財產,全部財產就是三衣一缽,三件衣一個缽,除了三衣一缽之外什麼也沒有,徹底放下。跟極樂世界生活一樣,要衣,衣來了,不要,不要就不見了。缽是吃飯的,想吃飯,缽裡頭盛的什麼樣的菜飯?是你自己最喜歡的菜飯。每個人喜愛不一樣,每個人缽裡頭不相同。吃完之後連那個缽都不見了,要的時候又來了。現在就養成,養成極樂世界的習慣,好!

文章恭錄—2014淨土大經科註第199集2015/06/17

燒好香,記住,自己要有好心,好心腸就有感。燒好香,自己心裡頭沒有好心,沒有好念頭,什麼是好心?把貪瞋痴慢疑這五種不善的根轉過來,就是好心,好心不貪、不瞋、不痴,沒有傲慢,沒有懷疑。中國古聖先賢,佛教沒傳到中國,古聖先賢就教人五常,五常就是善惡的標準。常是永遠不變,古今不變,十方不變。第一個是仁,仁愛,凡是人,皆須愛。第二個是義,義是循理,起心動念、言語造作合情、合理、合法,這叫義。

第三個是禮,禮是人與人交往的規矩禮節,講究尊卑高下,家庭社會自然就有秩序,不亂。禮沒有了,天下大亂。下面是智,這個智是現在人講的理智,理智的反面是感情,不能感情用事,要用理智來考量。最後一個是信,講信用,要守住信。仁義禮智信,跟佛家的五戒完全相同,仁,不殺生;義,不偷盜;禮,不邪淫;智,不飲酒;信,不妄語。中國古聖先賢所立的這五條規律,教人一定要遵守,跟佛家的五戒(根本大戒)完全相同。

文章恭錄—二零一四淨土大經科註 第320集2016/3/14

戒律教我們放下,只要肯放下,智慧就現前。你看五戒,不殺生,愛惜生命,尊重生命。蚊蟲螞蟻都不能殺,牠妨不妨害我們?牠不妨害我們,你用善心相對,牠就不妨礙;你還有煩惱習氣,還有貪瞋痴慢的習氣,牠給你帶來很多不方便。學佛的人知道,這是什麼?果報。

冤家宜解不宜結,我不能用任何手段對待牠,我跟牠商量,螞蟻,我們合掌稱螞蟻菩薩,恭恭敬敬、誠誠懇懇跟牠商量。我現在要用洗手間,洗手間裡頭爬滿螞蟻,我可以跟牠講,我到外面去念佛,半個小時之後我要用這個洗手間,你們從哪裡進來,還從哪裡出去,半小時我就回來。過半個小時,真的,一隻螞蟻都找不到了。

我們種菜,菜園裡有很多小蟲,都被牠吃了。以後我們種菜怎麼樣?我劃一個小區,這個小區專門供養你們的,你們到那邊吃,小區之外的你要留給我們。聽不聽話?聽話。畜生比人容易相處,牠守法。

我們的果木樹鳥吃,我們跟鳥商量,我指出幾棵專門供養你,你們吃到那邊去吃,其他的留一點給我們。牠都守法,非常可愛,非常值得人尊敬。我們做了十幾年,很多同修我勸他這樣做,都做成功了。

不是一個地區,在中國、在外國都做成功,在都市、在農村,這個效果都發生了,好!凡事用真誠心,用和平的方法來解決,不可以傷害眾生,更不可以無故傷害眾生。要知道牠前世也是人,臨終走的時候迷惑顛倒,糊裡糊塗就墮畜生道了。

文摘恭錄 二零一四淨土大經科註第350集2016/7/11

⭕️ 淨空老法師專集 https://www.amtb.tw

⭕️ 儒釋道文化教育 https://rsd.amtb.tw

⭕️ 華藏淨宗弘化網 https://www.hwadzan.com